沉香 · 设计 · 传统之美

很多人认识我,是因为香至尊。但实际上,我的工作远远不止是“卖香”。我一直觉得自己不是商人,而是一个沉香文化的实践者、传播者,甚至是一个把设计当修行的人。

入行的这些年,我始终围着“香”这一个字转。从味道、材质、香器、空间、结构,再到名字、包装、陈设……我习惯亲自上手参与每一个细节。

有人问我:“你不是工匠,也不是设计师,为什么事事都要亲力亲为?”

我回答:“因为香不是商品,它是有灵的。如果我连它该呈现出怎样的状态都不清楚,那我就不配做它的守香人。”

沉香,不只是香,是东方美学的一部分

我接触沉香这么久,从最早跑产地、识原材、练鼻子,到现在每天熏香、品香、调香,我越来越清楚一件事:

沉香从来就不只是“嗅觉商品”,它是东方美学体系的一环。

一块好沉香,是自然雕塑;

一件香器,是实用美术;

一个香境,是精神场域。

沉香之美,不在于张扬,而在于沉淀。它从不争艳,而是在慢慢流淌中,带人入静、入定、入心。

我一直坚持:沉香不是装饰,不是奢侈,它应该是你生活中的节奏,是你的呼吸方式。

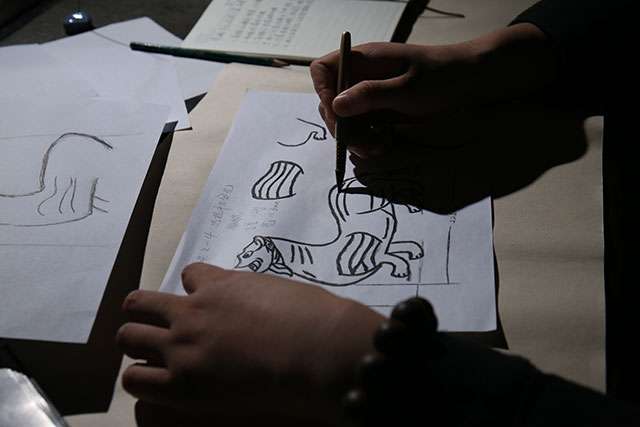

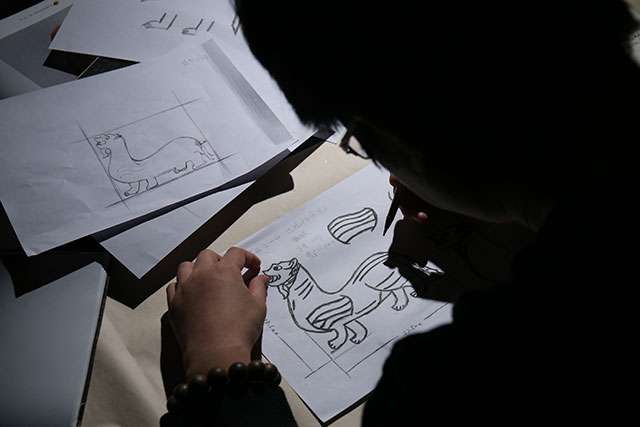

我不是设计师,但我必须参与设计

香至尊刚起步那几年,团队劝我把文创设计交给专业的人做。我想了三天,最后还是决定要亲身参与其中。

因为只有我知道,这个香是从哪里来的,应该如何调配,又该呈现出什么气韵。

在香品线文创设计上,我坚持三点:

用料必须天然,不能添加任何化学香精;

香品命名要有文化,但是不能毫无关系;

包装要沉静,不追视觉刺激,要“养眼”不“抢眼”。

比如“ 鼻参大千”“人生简史”“徽宗的气韵”这些名字,都是我一点点推敲出来的。你要先感受到这炷香在空间中的“气态”,再决定它叫什么。

传统之美,不是样子,是逻辑

很多人做传统香文化,喜欢把“仿古”“复刻”挂在嘴边。我不反对复刻,但我更愿意做的,是理解传统背后的秩序与审美,然后用现代语言重新表达它。

中国历史传承五千年,不只是因为时间长,而是因为文化从未断流。世界各地都有古文明,但大多中途断裂,唯有中华文明,始终在传承中焕新,在守正中创新。

香文化已有两千多年的历史,是中国传统文化中极为优雅、深邃的一脉。而沉香,是香文化中最精彩、最顶级、也最富灵性的一笔。它不只是敬神拜祖的至高礼仪,更是古代文人“画中燃香、琴中闻韵、诗中寄意”的精神寄托。

藏香、品香、用香,若脱离了文化,便失去了灵魂。因此,沉香的传承,不只是技艺的延续,更是文化的延续。而文创,就是让这份文化更易被感知、更易被接受的方式。

我希望,每一位与香至尊结缘的朋友,不只是闻到一缕好香,更是通过一件香品、一个名字、一份包装,读懂沉香背后的文化与心意。

沉香文创,不只是产品,更是一种情感的共鸣。

它让我、也让香至尊,能把自己的态度、理念与文化追求,清晰地传递出去。

它让香不再只是“气味”,而成为“故事”;

让物件不再只是“物件”,而是“文化的载体”。

通过文创,我们与香友之间建立起更深的信任与连接。

这根纽带,不是交易,而是共鸣。

我的“设计理念”,其实就是一种生活方式

做文创,真的太耗费时间和精力了。

从灵感迸发,到构思设计、开发打磨,再到最终问世,是一个不断推翻自己、又重塑自己的过程。

说实在的,文创类的产品即使大卖,也无法让团队“暴富”。一是利润空间有限,二是好材料稀缺,而我们又想保持品质稳定如一,所以只能限量供应。我想,这正是很多人不做文创、或做得不够深入的两个重要原因。

文创之于我们,非为牟利,而是一种表达,一种生活态度的延伸。其价值不在市场反响,而在本心共鸣。

尾声 · 设计,是沉香的另一种修行方式

我始终认为,香是一种文化,也是一种秩序。

它不是“说出来”的,而是“做出来”“用出来”的。

沉香的文创,不是加一个漂亮的壳,也不是复制一个古人的造型。而是你理解了它的性情之后,为它找到最适合的表达方式。

这件事,我愿意用一辈子去做。

—

沉香为骨,设计为形,传统为魂。

能把三者合而为一,才叫真正的“香之美”。

这是我在做的,也是香至尊一直在追求的。

—— 孙玉辉