用香不难,难在“听懂”香

有人问我:“孙老师,怎么才能学会用香?”

我说:“用香不难,你买个香炉、点上一炷就行。”

但如果你问:“怎么才能用好香、选对香、理解香?”那我得说:你得学会‘听’香。

我们常说“闻香”,但真正的香修人,更讲究“听香”。这里的“听”,不是耳朵,而是用心感受香气里的信息——它的温度、走向、节奏、层次、情绪。

香气是有语言的,只不过它从不说话。你听懂了,它就回应你;你听不懂,它永远只是烟。

真正的香气,不是一种“味道”,而是一种“表达”

很多人刚接触沉香,会问:“老师,这味香什么味儿?”

我通常不会立刻回答,而是反问一句:“你自己觉得它像什么?”

沉香的气味很难用“甜”“苦”“凉”“木头味”这些词来准确描述,因为它不是“单一”的。它是一种流动中的气韵——就像听一段旋律,它有前奏、中段、尾音,有空间感,也有温度。

你不“听”,你就只能闻到表面。

比如:

海南沉香的前段是清凉、甜润,后段是温柔、沉静;

越南芽庄起香慢,但中段回甘持久,如蜜糖般醇厚、甘润;

加里曼丹料前调带一缕烟火的苍劲,后调却化作黑糖的醇郁。

每一段气息的变化,都是香气在“说话”。你若听懂了,就能“对答”。

听香,是一种识别力,更是一种“同频能力”

在沉香修行中,最关键的不是你闻得多,而是你有没有能力“听懂”每一种香的个性。

有的香是开场热烈,后劲不够;

有的香是前调不惊艳,但耐人寻味;

有的香气“冲”,但养香之后转温;

有的香气“润”,却不易持久。

这就是“香性”。

听香,就是在与香的性格建立连接。

香也挑人。有些人性格急,喜欢一上来就有“感受”的香;有些人喜欢香气沉静、缓慢、内敛。用错了香,不是香不好,而是你和它“不在一个频道”。

我有一个习惯:新香入手,我不评价,也不推荐给客户。我先自己点香三次、五次,听它的节奏,再判断它适合什么人用。

香不是工具,它是“共鸣器”。

香气里藏着信息,但不主动告诉你

一炷真正的沉香,燃烧过程中,会发生无数微妙的“变化”:

它的香气轨迹从炉中升起,是直冲还是旋绕?

烟气是否稳定,有无“抖动”“断线”?

香味是否有节奏感,是否在空间中“停留”?

这些细节,其实都是香在“说话”:

我好不好燃,我适不适合静坐,我是否需要养香、缓香,是否适合闭目听闻……这些信息都藏在香气里,只是不主动说出口。

你能不能感受到,就看你有没有耐心听。

有些人,点香三分钟觉得“没香味”,直接盖炉离席;但修香者,会在五分钟后,突然感觉空间饱和,心神松动——那是香气“回应”了他的等待。

所以我常劝香友:别催香,它不是服务员,而是朋友。

“用香”太容易,“听香”却要三练:练鼻、练心、练识

第一,练鼻:重塑嗅觉的敏感度

现代人的鼻子被香水、香精、汽车香片、洗发水长期“污染”,已经失去了辨识天然香的能力。你得“清鼻”一段时间,用无香生活训练嗅觉。

可以每天闻冷香(不点燃的香材),训练香型记忆。

第二,练心:点香不是为了闻,是为了“松”

香不服急躁的人。你越急,它越沉。你越放松,它越开。

香是你内在节奏的“照妖镜”。

第三,练识:理解香材之间的区别与走向

文莱香≠加里曼丹香;种植料≠野生料;新料≠熟化老料。

你必须把香“听熟”,才知道每一种香适合什么时间、什么空间、什么心境。

听懂香的人,才配拥有真正的沉香

现在太多人一上来就问:“有没有秒沉?”“有没有千年老料?”“有没有虫漏?”

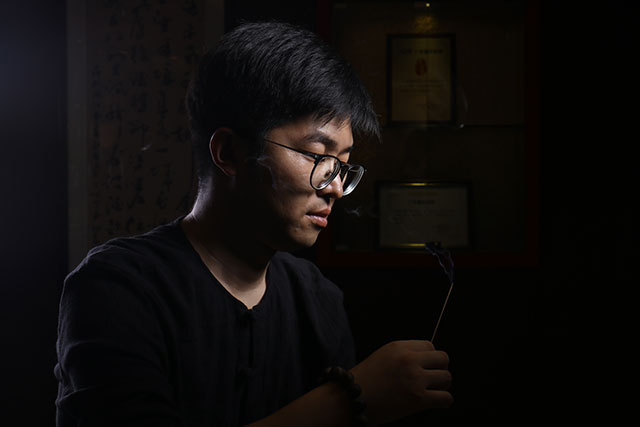

我通常笑而不答,然后点一炷香说:“先坐一会吧。”

我想看他有没有耐心坐香,看他是否能感受出香气的起承转合,是否愿意闭眼静听。

如果他三分钟后开始看手机,我就知道:他还没有准备好。

因为真正的沉香,不献媚、不表演、不迎合。

香修之道,不在懂得多少香名,而在你是否真的“听过一炷香”。

尾声,香说话,只是不说人话

你是否真的“听过香”?

是否有一天你在点香时,不再想香值不值、不再想它是不是“沉水”,而是你真的感受到了它在空间里一点点“安抚”你的心?

那一刻你会懂:

香气不是在给你“感官刺激”,而是在与你“交换情绪”;

香不是点出来的,是“听出来”的;

用香不难,难在——听懂之后,依然愿意静下来,与之相处。

—

香说话,不说人话。

愿你我都能在一炷香中,听见内心的声音。

—— 孙玉辉

香至尊 · 香道人